外壁塗装において「塗膜の水ぶくれ」は外壁劣化のなかでも目立ちやすく、トラブルになりやすい現象です。

見た目の問題はもちろん、放っておくと塗膜の剥離や外壁自体の劣化に繋がる恐れがあるため、「なぜ水ぶくれが生じるのか」「どんな対策が必要か」理解しておく必要があります。

こちらの記事では外壁塗装における水ぶくれの原因やリスク、水ぶくれができた場合の対処法と費用、よくある質問などについて解説しております。ぜひご覧ください!

榎本悟

一級塗装技能士・外装劣化診断士

1998年に「南大阪ペイントセンター」を創業し、住宅塗装の専門家として20年以上の経験を持つ。外壁診断や雨漏り診断の豊富な知識を活かし、耐久性と美観を両立させた高品質な施工を提供。さらに、窯業サイディング塗替診断士や雨漏り診断アドバイザーの資格も取得し、住宅の外装全般に関する幅広いアドバイスを行っている。

橋本卓哉

石綿作業主任者・建築物石綿含有建材調査者

学生時代に塗装業に携わり、大学卒業まで職人として経験を積む。卒業後は外装リフォームの営業・現場管理に従事し、これまでに1,000棟以上の施工を担当。豊富な知識と現場経験を活かして外装診断・施工に取り組んでいる。

1.外壁塗装の水ぶくれはなぜ起こる?

1-1.施工不良

1-2.外的要因

1-3.経年劣化

2.水ぶくれを放置すると起こるリスク

2-1.見た目が悪くなる

2-2.塗膜の剥がれがどんどん広がり外壁そのものの劣化が進む

2-3.雨漏りの原因になる

2-4.カビやコケが発生しやすくなる

2-5.室内環境に影響する

3.施工不良によって水ぶくれが生じた時の対処法

3-1.保証書を確認する

3-2.現状を写真に撮っておく(記録を残す)

3-3.業者に連絡し点検してもらう

3-4.業者が対応してくれない場合は消費者センターなどの第三者に相談する

4.経年劣化と外的要因によって水ぶくれが生じた時の対処法と費用

4-1.部分補修

4-2.外壁全体の再塗装

5.外壁塗装の水ぶくれについてよくある質問

Q1.DIYで水ぶくれの補修はできる?

Q2.水ぶくれを防ぐためにできることはある?

Q3.水ぶくれしている部分だけ塗りなおしたら目立つ?

Q4.塗装が水膨れしていると家の査定に影響ある?

Q5.水ぶくれが起きやすい季節はある?

Q6.水ぶくれが発生しやすい外壁の種類はある?

6.まとめ

外壁塗装の水ぶくれはなぜ起こる?

外壁塗装の水ぶくれとは、塗膜と外壁下地の間に水分や空気が閉じ込められたままになり、時間の経過とともに膨れてしまう現象です。

水ぶくれの原因は一つではなく、施工不良、建物の構造や立地による外的要因、そして経年による自然な劣化など、さまざまな要因が考えられます。

ただし、塗装から1年以内に水ぶくれが発生した場合は施工不良の可能性が高いため、早めに施工業者へ相談することをおすすめします。

1-1.施工不良

外壁塗装の水ぶくれで一番多い原因が施工不良です。施工の工程で何らかのミスや不足があると塗料がうまく密着せず、あとから膨れが生じてしまうことがあります。

■主な原因

・下地が十分に乾燥していない状態で塗装してしまった

下地内部残っていた水分が塗膜の内側で蒸発して水ぶくれが起こる

・下塗り材(シーラーなど)の選定ミスor塗布不足

吸い込みの激しい外壁に適した下塗りをしていないと上塗りが定着せず水ぶくれが起こる

・気温や湿度が高すぎるor低すぎる

塗膜が不完全なまま乾燥してしまい、気泡や水分を内部に閉じ込めてしまうことによって水ぶくれが起こる

・塗料の希釈率や乾燥時間の管理ができていない

メーカー指定の希釈率や乾燥時間を守らないことで本来の性能が発揮できないため水ぶくれが起こる

とくに下塗り材の役割はとても重要で下地と上塗り塗料をしっかり密着させることをしていないと水ぶくれが発生しやすくなります。

1-2.外的要因

外的要因にもさまざまなものがありますが、その中でも特に多いのが湿気によって起こる水ぶくれです。

湿気は立地条件や周辺環境だけでなく、建物の構造によっても大きく左右されます。

■浴室周辺の外壁は水ぶくれしやすい

特に注意したいのがお風呂まわりの外壁です。浴室は日常的に湿気がこもりやすく、内部に溜まった水蒸気が外壁側に移動することで、塗膜内部に湿気が閉じ込められやすくなります。

その結果、外壁表面に水ぶくれが発生しやすいのです。とくに断熱材が入っていない、あるいは古い住宅ではこの現象がよく見られます。

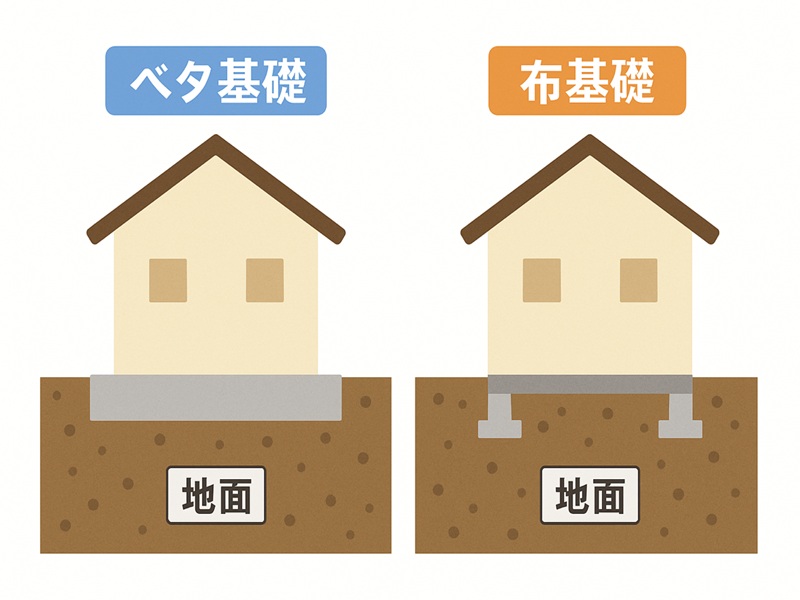

■布基礎とベタ基礎の違いによる湿気のリスク

さらに、建物の基礎構造によっても湿気の溜まりやすさが変わります。住宅の基礎には主に以下の2種類があります。

・ベタ基礎

建物の下全体をコンクリートで覆うため、地面からの湿気を遮断しやすい構造。近年の住宅ではベタ基礎が主流です。

・布基礎

外周部と一部の内部のみをコンクリートで支えるため、床下に空間が残る構造。そのため地面からの湿気が上昇しやすく、外壁下部が湿気を受けやすくなります。

さらに外壁塗装の際に基礎立ち上がり部分まで塗装してしまうと、内部にこもった湿気の逃げ道がなくなり、水ぶくれが起こりやすい環境になります。

1-3.経年劣化

施工不良や外的要因がなかった場合でも、築年数が経過したお住まいでは経年劣化によって水ぶくれが生じることがあります。たとえば

・長年紫外線や雨風に晒され防水性が低下している

・ひび割れから雨水が侵入した

・塗膜の下で水分がたまった

前回の塗装から10年が経過している外壁では塗膜自体の寿命や下地の劣化も考慮して対策を行う必要があります。

2.水ぶくれを放置すると起こるリスク

水ぶくれを放置すると様々なリスクが生じます。塗膜の一部だけ膨らんでいるように見えても実はすでに塗膜が剥離していたり下地が傷んで雨漏りを引き起こすこともあります。

2-1.見た目が悪くなる

水ぶくれは外壁の表面に不自然なふくらみや模様を作りだします。これがたくさん発生するとお住まい全体がまだら模様のように見えたり劣化して古びた印象を与えてしまいます。

特に外壁一面を綺麗に塗装したばかりのお住まいに水ぶくれが生じると、失敗感が強く悲しい思いをされることでしょう。

2-2.塗膜の剥がれがどんどん広がり外壁そのものの劣化が進む

水ぶくれは内部で塗膜が浮き上がっている状態なので、やがて膨らんだ部分から塗膜が剥がれ落ちることになります。

さらに、一度剥がれた部分は密着度がかなり低い状態なので連鎖的に周りの外壁もどんどん剥がれが進行してしまうのです。

塗膜が剥がれると防水機能は0に近く、外壁が雨風に直接さらされることで、結果として雨漏りの原因に直結します。

2-3.雨漏りの原因になる

水ぶくれや塗膜の剥がれから雨水が侵入しやすくなり、建物内部に雨水が侵入すると雨漏りや腐食、シロアリ被害などのリスクが高まります。

最初は小さなシミでも、放置すると屋内にまで被害が及び天井の壁紙のシミ・カビ・木部の腐食などといった二次被害へと繋がります。

特に窓周りやベランダ、屋根との取り合い部分など雨が集中しやすい箇所では早めの対処が必要です。

2-4.カビやコケが発生しやすくなる

水ぶくれが起こっている場所は、既に湿気がこもっているか雨水が侵入しているケースも多いです。

湿った状態が続くと、外壁にカビやコケ・藻などが繁殖しやすくなります。特に日当たりの悪い面や風通しの悪い場所では一度発生するとどんどん広がりやすく、美観の悪化はもちろん健康面への影響もあります。

2-5.室内環境に影響する

水ぶくれを放置していると、やがて建物全体の断熱性や気密性にも影響を与えます。

・外気の温度や湿度が室内に伝わりやすくなる

・結露やカビの発生

・アレルギーの原因になる

など快適な室内環境が損なわれるリスクもあります。特に小さなお子さんやペットがいらっしゃるご家庭ではより配慮が必要になります。

3.施工不良によって水ぶくれが生じた時の対処法

外壁塗装の水ぶくれが施工不良によって起きた場合の対処法が4つあります。

特に「工事が終わってすぐ」「数か月以内」に水ぶくれが起きた場合は塗料の乾燥不足や下地処理の不備など施工側のミスが考えられます。

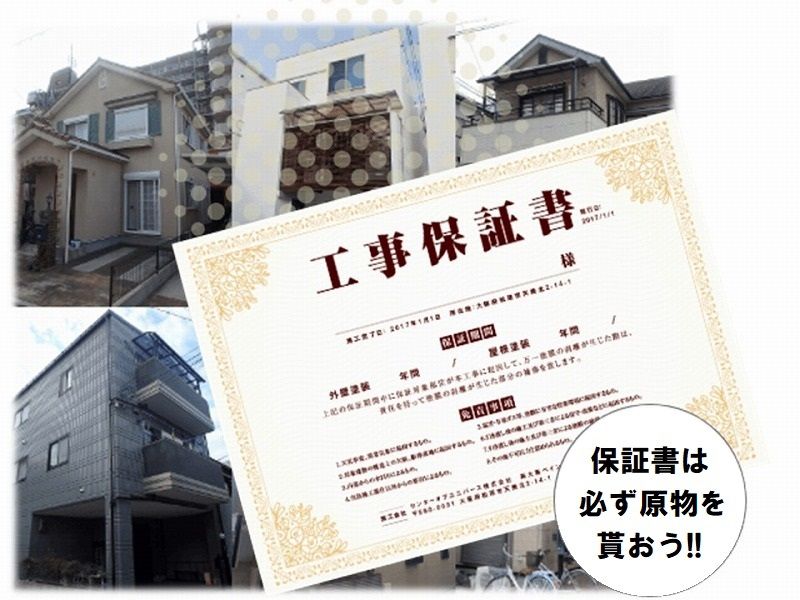

3-1.保証書を確認する

まずは契約時にもらった保証書を確認しましょう。多くの塗装業者では工事内容に応じて5~10年程度の保証をつけている事が多く、水ぶくれをはじめとした施工不良も「保証対象」になっている場合があります。

■保証書で確認するポイント

・保証の対象(水ぶくれ、剥がれ、浮きなど)

・保証期間と開始日(工事完了から何年か)

・保証が無効になる条件…など

■保証書はどこでもらう?

基本的に塗装をした業者から契約時にもらえます。業者によってはメーカー保証と施工店独自の保証書の2種類がある場合もあります。

契約書類や完了報告書と一緒にファイルや封筒にまとめて渡される場合が多いです。

3-2.現状を写真に撮っておく(記録を残す)

業者に連絡する前に、水ぶくれの状態を写真に記録しておきましょう。

時間の経過と共に水ぶくれが進行し、当初の状態がわからなくなることがあります。施工不良を証明するためにも発見時の状態を記録しておくことが大切です。

また、施工業者や保険会社に状況を説明する際、写真があると状態を的確に伝えられスムーズに対応してもらいやすくなります。

万が一、業者との認識に違いが出た場合にも記録があることでトラブル回避に役立ちます。

■おすすめの撮り方

・水ぶくれの全体写真を撮る(引きで撮影)

・アップ写真(状態がわかるように近距離で)

・発見した日付がわかるような証拠があるとなお◎

3-3.業者に連絡し点検してもらう

保証内容を確認し、現状を写真に記録したら、原因がはっきりしていようがしていまいが、必ず塗装を行った業者に連絡して点検してもらいましょう。

伝え方の例

〇年〇月に外壁塗装をお願いした〇〇です(住所や氏名)。最近外壁に水ぶくれのような膨らみを見つけました。工事保証書を見たところ保証対象にあたるように思うのですが状況を確認していただくことは可能でしょうか?

ただし、中には対応してくれない業者も存在します。万が一対応が不十分な場合は、写真や保証書をもとに再度説明したり、必要であれば消費者センターなど第三者機関に相談することも検討しましょう。

「本当に水ぶくれが起きているのか」「施工不良であった場合どのように対応してくれるのか」「保証は適用されるのか」など、点検時にしっかり確認することが大切です。

また、口約束だけでなく書面での約束を残すことをおすすめします。

3-4.業者が対応してくれない場合は消費者センターなどの第三者に相談する

業者が保証を認めなかったり対応が不誠実だったりするケースがまれにあります。

その場合はひとりで悩まず、第三者機関に相談しましょう。

■主な相談先

住まいるダイヤル(住宅リフォーム.紛争処理支援センター)

国民生活センター

弁護士

各自治体の相談窓口(以下に南大阪ペイントセンター近辺市町村の窓口まとめました)

【松原市】

都市整備部 まちづくり推進課(都市計画・空き家・リフォームに関する窓口)

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/osaka_akiya/soudan1.html#Matsubara

大阪府住宅相談室(府全体の住宅相談窓口)

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/sodan/index.html

【羽曳野市】

都市開発部 建築住宅課 住宅政策推進室(リフォームや建築相談などを一括で対応)

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/osaka_akiya/soudan1.html#Habikino

建築住宅課(市役所窓口)

https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/toshikaihatu/kenjyuka/841.html

【藤井寺市】

都市整備部 都市計画課(空き家・住宅相談等)

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130160/jumachi/osaka_akiya/soudan1.html#Fujiidera

【堺市】

堺市住宅専門家相談(リフォーム・修繕相談)

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/sodan/index.html

osaka-angenet.jp+3mansion-support.jp+3osaka-angenet.jp+3

【大阪市】

大阪市立 住まい情報センター(住まい全般の相談対応)

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000370830.html

建築相談室(大阪府建築士会 面談対応)

※事前予約必要

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000011968.html

相談される際は、契約書・保証書・写真・やり取りの記録などを整理しておくとスムーズです。

4.経年劣化と外的要因によって水ぶくれが生じた時の対処法と費用

外壁塗装の水ぶくれは必ずしも施工不良だけが原因ではありません。

築年数が経っていたり立地や構造的な外的要因が重なった結果水ぶくれが起こることもあります。

ここでは経年劣化や外的要因による水ぶくれにどう対処すればいいのか、そしてその費用はどのくらいなのか解説しています。

4-1.部分補修

水ぶくれが一部に限られている場合は、その箇所だけをはがして再塗装する部分補修で対応できるケースもあります。

■具体的な作業内容

・水ぶくれ部分の塗膜を剥がす(ケレン作業)

・下地をしっかりと乾燥させる

・シーラーなどで下塗りする

・その後、中塗りと上塗りで仕上げ

■費用目安

| 補修内容 | 費用相場 | 備考 |

| 水ぶくれ(1㎡以内) | 8,000円~ | 足場不要・戸建て1階部分など簡易補修の場合 |

| 水ぶくれ(約2~3㎡) | 20,000円~ | 下地処理・再塗装・色合わせなど含む |

| 部分補修+軽度の周辺塗装(約5~10㎡) | 50,000円~ | 色ムラが目立たないように周囲も塗装をするケース |

| 高所作業が必要な場合 | 上記+10,000円~追加 | 足場の設置なしでも高所作業費が加算されることもある |

※部分補修で済むと思っても実際は広範囲に劣化が進行している場合もあるので点検をしっかりする必要があります。

参考:東大阪市にて外壁塗装後のアフターフォロー(塗膜の膨れを補修)

4-2.外壁全体の再塗装

水ぶくれが広範囲にわたっている場合や、すでに塗膜が全体的に劣化している場合は、外壁全体を再塗装したほうが安心です。

再塗装では湿気対策や通気性のある塗料・下塗り材を選ぶことが重要です。水ぶくれが再発しないようにすることが大切です。

■費用相場

一般的な30坪のお宅の場合で約95万円~必要です。(使用する塗料や足場代などによっても変動します。)

5.外壁塗装の水ぶくれについてよくある質問

ここでは、水ぶくれが発生した際に多くのお客様が感じる不安や疑問についてお答えしていきたいと思います。

Q1.DIYで水ぶくれの補修はできる?

小さな水ぶくれでしたら対応できる場合もありますが、基本的にはプロに依頼することをおすすめしています。

水ぶくれの補修には「塗膜の除去」「下地の乾燥」「シーラーなどでの下塗り」「その後の仕上げ塗装(色を合わせる)」など複数の工程が組み合わさっています。

知識や道具がないと一時的に隠せてもすぐに再発してしまうリスクが高いため、できるだけ業者に依頼するようにしましょう。

Q2.水ぶくれを防ぐためにできることはある?

はい、施工中や施工前・施工後にできる対策があります。

・湿度の高い時期(梅雨や真冬の結露)を避ける

・信頼できる業者を選ぶ

・過去に水ぶくれができた箇所は塗装前にしっかり処理、乾燥してもらう

・通気口の確保や基礎部への過度な塗装を避けるなど構造面も理解する

Q3.水ぶくれしている部分だけ塗りなおしたら目立つ?

はい、色の差が出る可能性があります。

塗装後時間が経つと、外壁の色は紫外線や雨風の影響で徐々に変色していきます。同じ塗料を使っても「新しい塗膜」と「古い塗膜」では光沢や色味にどうしても差が出てしまいます。

色ムラを抑えたい場合は周辺の広めの範囲まで塗り直すか、全面塗装をされることをおすすめします。

Q4.塗装が水膨れしていると家の査定に影響ある?

はい、影響がある可能性があります。

外壁の水ぶくれや剥がれは見た目の印象が悪いだけでなく、施工不良や劣化を放置していると見なされ査定時にマイナスになる場合があります。

とくにお住まいを売却されたい場合や賃貸として貸し出す予定がある場合は査定に出す前に補修をされることをおすすめします。

Q5.水ぶくれが起きやすい季節はある?

はい、あります。湿度の高い梅雨~夏、結露が起こりやすい冬などは注意が必要です。

特に以下のようなタイミングでの塗装は水ぶくれリスクが上がります。

・雨上がりすぐの塗装

・気温が高すぎて表面だけ乾いて中が乾ききっていない時

・冬の早朝や夕方(結露による湿気が残っている)

適切な時期と気候を見極めて施工することも水ぶくれ予防につながります。

Q6.水ぶくれが発生しやすい外壁の種類はある?

特定の構造や環境によって発生しやすい外壁があります。

特に以下の場合は注意が必要です。

・布基礎のお住まいで外壁を基礎まで塗ってしまっている(基礎からの湿気が外に抜けず外壁内部にこもって水ぶくれが発生しやすい)

・お風呂の外側の外壁(室内の湿気が集中し外壁に湿気がたまりやすい)

・通気層のない古いサイディングやモルタル外壁(外壁内の結露が逃げにくい構造になっている)

このような場合、塗料の選定や通気性に配慮した塗装方法が必要になります。

6.まとめ

外壁塗装の水ぶくれは施工不良・外的要因・経年劣化など様々な原因で発生します。

見た目の悪さだけでなく放置することで外壁の劣化がどんどん進行し、カビの発生や最終的には雨漏りや腐敗など深刻なトラブルにつながる恐れがあります。

水ぶくれを見つけてご不安な方は信頼できる業者にできるだけ早く相談し、症状が軽いうちに対応して大切なお住まいを守りましょう!