「カバー工法ってどんな方法?」

「カバー工法が必要と言われたけど塗装でメンテナンスできないの?」

以上のように、カバー工法について疑問をお持ちではないでしょうか。

カバー工法とは既存の材質を撤去せず、その上から新しい材質を重ねて施工する方法です。カバー工法で施工することで、耐久性や防水性の大幅な改善が期待できます。カバー工法の基礎知識や、なぜカバー工法すべきかについて解説いたします。

- カバー工法とは新しい材質を重ね張りする工事

- カバー工法が向いている・向いていないを見極めるポイント

- カバー工法を施工する前に知っておくべきこと

- 弊社で施工したカバー工法の施行事例と費用

弊社の施工事例もご参考にしていただき、カバー工法についてご理解いただきたいと思います。

榎本悟

一級塗装技能士・外装劣化診断士

1998年に「南大阪ペイントセンター」を創業し、住宅塗装の専門家として20年以上の経験を持つ。外壁診断や雨漏り診断の豊富な知識を活かし、耐久性と美観を両立させた高品質な施工を提供。さらに、窯業サイディング塗替診断士や雨漏り診断アドバイザーの資格も取得し、住宅の外装全般に関する幅広いアドバイスを行っている。

橋本卓哉

学生時代に塗装業に携わり、大学卒業まで職人として経験を積む。卒業後は外装リフォームの営業・現場管理に従事し、これまでに1,000棟以上の施工を担当。豊富な知識と現場経験を活かして外装診断・施工に取り組んでいる。

1.カバー工法とは新しい材質を重ね張りする工事

1-1.カバー工法の基本的な仕組み

1-2.カバー工法・塗装・葺き替え工事の違い

1-3.カバー工法のメリット

2.カバー工法が向いている・向いていないを見極めるポイント

2-1.カバー工法が向いている場合の特徴

2-2.カバー工法が向いていない場合の特徴

3.カバー工法を施工する前に知っておくべきこと

3-1.カバー工法で使用する素材について

3-2.耐用年数が変わるルーフィングについて

4.弊社で施工したカバー工法の施行事例と費用

4-1.屋根カバー工法の施行事例と費用

4-2.外壁片面のカバー工法の施行事例と費用

4-3.屋根塔屋カバー工法の施行事例と費用

4-4.ベランダ笠木のカバー工法の施行事例と費用

4-5.幕板カバー工法の施行事例と費用

5.まとめ

カバー工法とは新しい材質を重ね張りする工事

カバー工法とは既存の屋根や外壁などを撤去せずに、その上から新しい素材を重ねて施工する方法です。解体の手間が少なく工期も短くなる為、リフォームで人気のある工法の一つになります。

しかし、「本当にカバー工法が必要なのか」「他の方法ではダメなのか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方のために、カバー工法の基本的な仕組みや塗装・葺き替えとの違い・カバー工法のメリットについて解説します。ご自宅にとって最適なメンテナンス方法を見極める為に、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

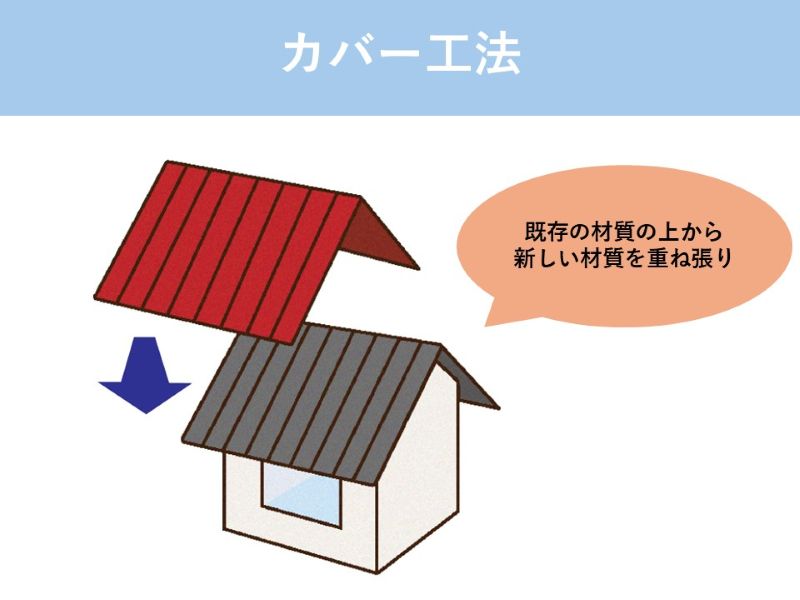

カバー工法の基本的な仕組み

カバー工法とは既存の材質を撤去せず、その上に新しい材質を重ねて施工する方法です。「重ね張り」とも呼ばれます。屋根に対して行われる印象が強いですが、実際には外壁・ベランダの笠木・幕板・破風板などさまざまな箇所に対応可能です。

例えば、屋根では古い屋根材の上から防水シート(ルーフィング)を敷きます。その上に軽量の金属屋根材(ガルバリウム鋼板など)を重ねることで、廃材を出さずに耐久性と美観を一新できます。外壁では傷んだサイディングの上から新しい金属サイディングを張り、耐久性や防水性を高めることも可能です。

カバー工法のポイントは、「既存部分をそのままに、新たな素材で保護する」ということになります。撤去や解体が少ないのでコストや工期を抑えつつ、耐久性を大幅に向上し新しい住宅に生まれ変わることが可能になります。

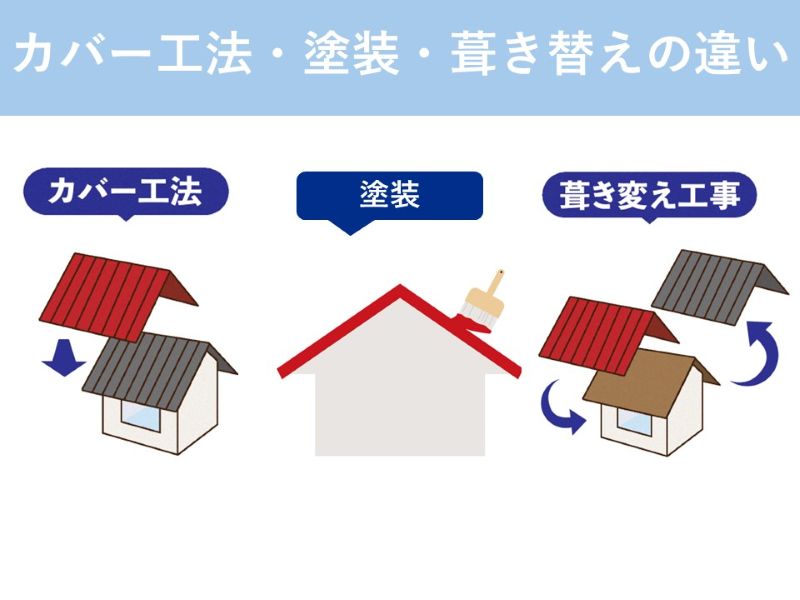

カバー工法・塗装・葺き替え工事の違い

メンテナンスには主に3つの方法があります。それは、カバー工法・塗装・葺き替え工事になります。

「本当にカバー工法が必要?」と疑問をお持ちの方に、工事内容やどんなときに必要なのかという視点で違いを判断していただきたいと思います。

▼カバー工法・塗装・葺き替え工事の違い▼

| 項目 | カバー工法 | 塗装 | 葺き替え工事 |

| 工事内容 | 重ね張り | 表面のみ塗装 | 前面を交換 |

| 費用 | 中 | 低 | 高 |

| 工期 | 短 | 中 | 長 |

| 耐久性 | 〇 | △ | ◎ |

| 廃材 | 少 | なし | 多 |

| 見た目の改善 | ◎ | 〇 | ◎ |

| 雨漏り対策 | 〇 | △ | ◎ |

| 重量(耐震性) | △ | 変化なし | ◎ |

| 寿命が近い材質への適性 | 〇 | × | ◎ |

費用を考えると、塗装で済ませたいと考えるかもしれません。しかし、実際には塗装の場合は防水シートはそのままで、塗料を塗布して保護を行うのみになります。根本的な防水性の改善が難しい為、雨漏り対策は不十分と言えるかもしれません。

劣化で雨水を吸収していたり再塗装しても数年で効果が切れる状態では、カバー工法で確実に防水層を追加する必要があります。また、葺き替えは確実ですが費用や工期がかかる為、下地に問題がなければカバー工法の方が適切な選択かもしれません。

カバー工法のメリット

カバー工法のメリットについてご紹介いたします。

カバー工法での施工は、以下のようなメリットがあります。

- 撤去費などが不要(既存の材質を撤去しないので撤去費・廃材処分費が不要)

- 工期が短く住む(既存の材質の上から重ね張りをするので工期が短い)

- 防水性・断熱性・遮熱性などが向上(二重構造になるため)

- 見た目を一新できる(新しい材質で住宅の印象が一新される)

- さまざまな部分に応用可能(塗装では改善できない部分の機能性を高められる)

カバー工法は、費用や工期・耐久性のバランスが優れた工事方法になります。

カバー工法は、「塗装では不安だが、葺き替えほど大がかりにしたくない」という場面に適した選択肢になります。

カバー工法が向いている・向いていないを見極めるポイント

カバー工法を選ぶ前に大切なのは、「本当にカバー工法が適しているかどうか」を見極めることになります。

そこで、自分でセルフチェックできるように、カバー工法に向いているか判断する早見表をご用意いたしました。

▼カバー工法に向いているか判断する早見表▼

| チェック項目 | カバー工法 | 塗装 | 葺き替え工事 |

| 雨漏りしている | × | × | 〇 |

| 築15~30年程度である | 〇 | △ | 〇 |

| 劣化は表面的 | 〇 | △ | △ |

| 下地に腐食などがない | 〇 | 〇 | 〇 |

| 瓦屋根を採用している | × | × | 〇 |

| 以前にカバー工法を 施工していない |

〇 | 〇 | 〇 |

| ノンアスベスト屋根 である |

〇 | × | 〇 |

カバー工法が向いている場合と、向いていない場合の特徴を詳しくご紹介いたします。

カバー工法が向いている場合の特徴

カバー工法が向いている場合の特徴がこちらになります。

- 雨漏りなどの重大な劣化がない(下地にダメージがない)

- 築15~30年程度で見た目の劣化が気になる(古く見えても下地がしっかりしている)

- 色褪せや細かなひび割れなどの表面的な劣化(塗装では改善が難しい)

- 瓦屋根や以前カバー工法を施工していない(総重量が過剰にならない)

- ノンアスベスト屋根である(塗装ではすぐに剝がれて長持ちしない)

以上のように下地のダメージが少なく劣化が表面的な場合は、カバー工法に向いています。また、塗装が不向きな材質の施工も、カバー工法がおすすめです。

カバー工法が向いていない場合の特徴

カバー工法が向いていない場合の特徴がこちらになります。

- 雨漏りがあり室内まで被害がある(下地腐食の可能性があり葺き替え工事が必要)

- 築40年以上で構造の痛みが進行(構造補修を伴う前面リフォームが必要)

- 下地の野地板まで腐食している(カバー工法では対処できない可能性)

- 以前にカバー工法を施工している(二重・三重にすると住宅に負担がかかる)

- 瓦屋根を採用している(重量を支えきれないので葺き替え工事が必要)

以上のような場合は、カバー工法ではなく葺き替え工事が必要になるかもしれません。

今回ご紹介したセルフチェックは、プロに依頼する前の簡単な判断方法とお考えいただきたいと思います。ご自宅の工事方法を適切に判断するには、プロに点検・見積もりを依頼するのをおすすめいたします。

カバー工法を施工する前に知っておくべきこと

カバー工法を施工する前に知っておくべきことをご紹介いたします。

カバー工法は使用する素材や内部の防水シート(ルーフィング)によって、寿命や性能は大きく変わります。

- カバー工法で使用する素材について

- 耐用年数が変わるルーフィングについて

カバー工法で後悔しないために、以上の内容について解説いたします。

カバー工法で使用する素材について

カバー工法に使用する素材については、プロから提案を受けた素材がおすすめになります。

弊社では主に、アイジー工業のスーパーガルテクト(ガルバリウム鋼板)をおすすめいたしております。ガルバリウム鋼板に断熱材を一体化した高機能の材質になります。既存の材質に過度な負荷をかけず、耐久性・断熱性・遮熱性に優れた仕上がりになります。

その他にも、カバー工法で使用する素材をまとめたのがこちらになります。

▼カバー工法で使用する素材▼

| 素材 | 重量(1㎡あたり) | 耐久性 | 見た目 |

| ガルバリウム鋼板 | 約5㎏ | 約20~30年 | シャープ・スタイリッシュ |

| ジンカリウム鋼板 | 約5㎏ | 約30~40年 | 自然石の風合い・重厚感 |

| アスファルトシングル | 約10~12㎏ | 約20年 | 柔らかい質感・欧米風 |

カバー工法は重ね張りで二重になる為、以上のような比較的軽量な素材を使用するのがおすすめです。

他にも希望の素材があれば施工業者に伝えて、適切に施工できるか判断してもらってもいいかもしれません。

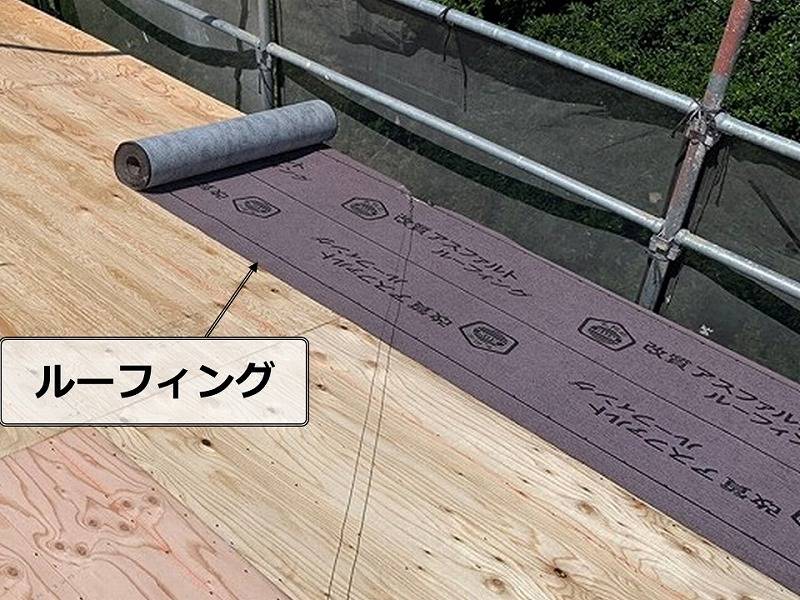

耐用年数が変わるルーフィングについて

ルーフィングとは防水シートのことで、屋根材などの下に取り付けて雨を防ぎます。

もし屋根材が傷んでも、ルーフィングがしっかりしていれば雨漏りを防ぐのが可能になります。逆にルーフィングが劣化して破けてしまうと、新しい屋根材をかぶせても内部から雨漏りが起きる恐れがあります。

カバー工法の際に新しいルーフィングを敷き直すのが一般的ですが、ルーフィングは種類によって耐用年数が異なります。主に使われるルーフィングの種類は以下のとおりです。

▼ルーフィングの耐用年数▼

| 名称 | 耐用年数 | 備考 |

| アスファルトルーフィング | 約10年 | 建売りでよく使用される |

| 改質アスファルトルーフィング | 約20~30年 | アスファルトルーフィングよりも高価 |

| 粘着層ルーフィング | 約20年 | 裏面に粘着層がありタッカー留めを行 わないことで雨漏りリスクを減らす |

| 高分子系ルーフィング | 約20年 | 軽量化に特化し通常の約1/3の軽さ |

| 透湿防水ルーフィング | 約50年 | 湿気を逃がすことで野地板の劣化を防止 |

ルーフィングの種類によって、全体の耐用年数は10年〜20年以上変わる場合もあります。そのため、見積書にルーフィングの名称が記載されているか確認し、自分の希望する耐用年数に合っているか確かめましょう。

材質だけでなく防水層の質にもこだわることで、住まいの防水性能をしっかり守り寿命の長い住宅に仕上がります。

ルーフィングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参考にしていただきたいと思います。

ルーフィングとは?プロが教える種類と施工内容【実際の事例あり】

弊社で施工したカバー工法の施行事例と費用

弊社で施工したカバー工法の施行事例と費用をご紹介いたします。

カバー工法をお考えの方やカバー工法について知りたい方のご参考にしていただきたいと思います。

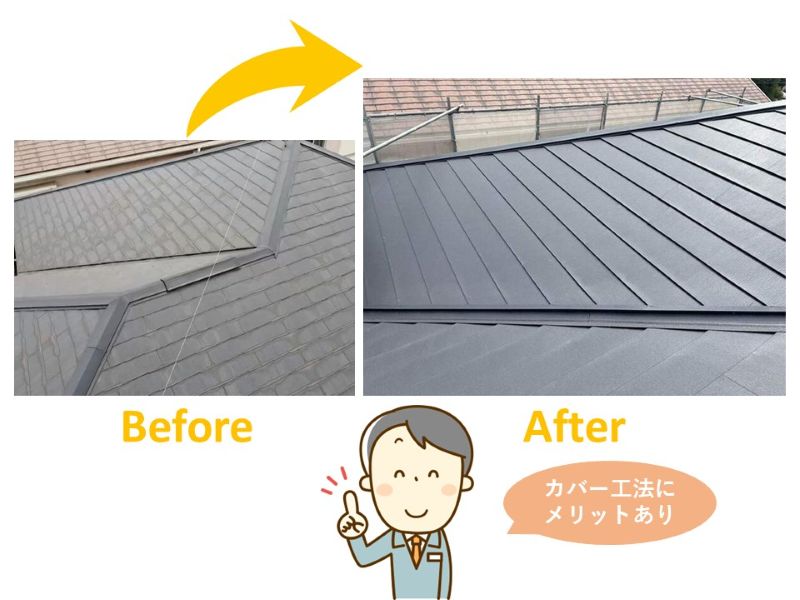

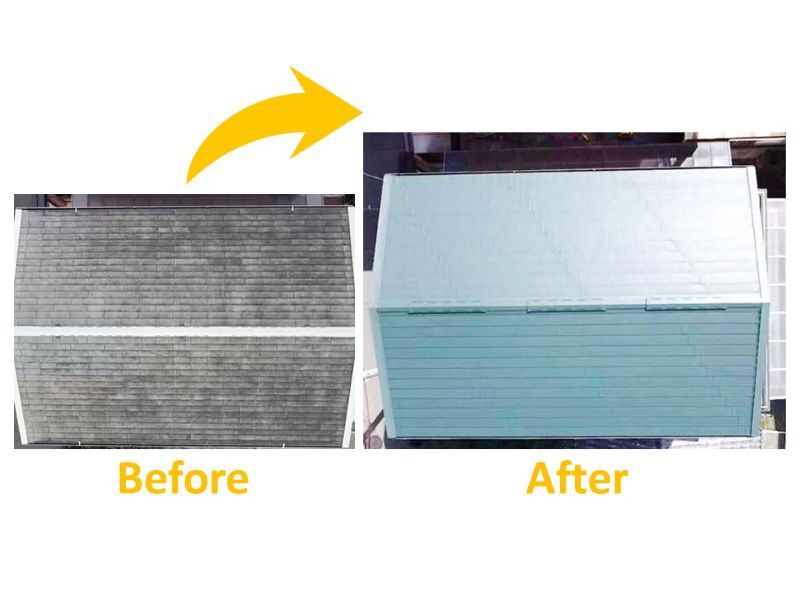

屋根カバー工法の施行事例と費用

✔屋根カバー工法(施工費約93万円)

こちらの住宅の屋根材には、グリシェイドNEOが使用されていました。

グリシェイドNEOは、ノンアスベストのスレート瓦になります。経年劣化とともにひび割れなどの症状が発生し、仮に補修して塗装をしてもひび割れが再発する危険性があります。そのため、グリシェイドNEOの塗装は不可能ではありませんが、耐久性の観点から屋根塗装はおすすめしていないのです。

そこで、金属屋根のスーパーガルテクト(アイジー工業)を使用した屋根カバー工法を施工いたしました。

✔屋根カバー工法(施工費約137万円)

こちらの住宅は、屋根材にカラーベストを使用されていました。

築18年のカラーベストだと塗装工事のご提案が多くなります。しかし、割れがあまりにも多い為、カラーベストに雨水が染み込んで非常に脆くなっていると判断いたしました。

このまま屋根塗装を施工しても、屋根材が長持ちしてくれない可能性が高くなります。そこで、カラーベストの上から新しい屋根を新設する屋根カバー工法を施工いたしました。

✔屋根カバー工法(施工費約258万円)

こちらの住宅は、屋根材にカラーベストを使用されていました。

屋根全体に雨染みがあり、雨を吸収し続けたスレート瓦は脆く割れへと発展していました。築28年ともなるとスレート瓦の寿命の為、築年数的にも塗装しても長持ちしないと判断して屋根カバー工法を施工いたしました。

外壁片面のカバー工法の施行事例と費用

✔外壁片面カバー工法(施工費約130万円 外壁塗装・屋根塗装込み)

こちらは、片面だけをトタンでカバー工法した事例になります。外壁塗装工事と合わせて約130万円の施工費用になりました。

外壁のカバー工法は弊社でもほとんど事例がないので費用をお伝えすることは難しいですが、費用目安がこちらになります。

- 金属サイディングでカバー工法する場合=@17,000円/㎡~

- トタンでカバー工法する場合=@15,000円/㎡~

こちらの事例は比較的安価なトタンを使用して片面だけをカバー工法した為、費用は高額にならずに施工できました。

屋根塔屋カバー工法の施行事例と費用

✔屋根塔屋カバー工法(施工費約66万円)

こちらの住宅は、塔屋の屋根がフラットになっていることで雨水が溜まり雨漏りに発展していました。

塔屋に角度を付けた屋根下地を作成して勾配をきつくし、その上から屋根カバー工法の施工を行いました。

フラットな部分に勾配をつけると、屋根の上に雨水が溜まるのを防いでくれます。カバー工法で防水性と耐久性を確保した塔屋に仕上がりました。

ベランダ笠木のカバー工法の施行事例と費用

✔ベランダ笠木のカバー工法(施工費約11万円)

こちらの住宅のベランダ笠木の劣化が進行していました。

笠木の部材自体が紫外線や風雨の影響を長年受けたことで脆弱になっていて、塗膜の剥がれがかなり進行していました。水の侵入口となりやすい笠木のジョイント部やビス周辺も劣化し、塗膜の剥離や錆の発生が起こりやすくなっていました。

このような状態で再塗装しても、劣化の進行を止めることが難しく再び不具合が発生するリスクが高くなってしまいます。

そこで、既存の笠木を撤去せずに、上から新たな板金材で覆うカバー工法を施工いたしました。

✔ベランダ笠木のカバー工法(施工費約9.6万円)

こちらの住宅はベランダ笠木の塗膜が剝がれているだけでなく、深めのひび割れが複数見られました。

笠木のひび割れは雨漏りの原因になるケースが多く、笠木下の外壁や躯体にまで水が浸みこみ腐食する危険性があります。そこで、既存の笠木の上をガルバリウム鋼板で覆うカバー工法を施工しました。

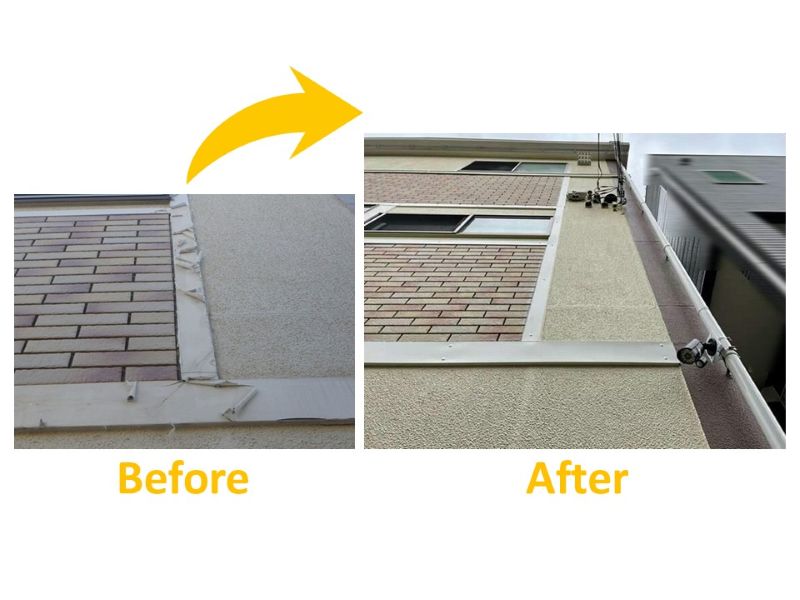

幕板カバー工法の施行事例と費用

✔幕板カバー工法(施工費約29万円)

こちらは、幕板の塗膜が剥がれてしまった住宅です。

このまま放置しておくと、幕板自体が腐食してしまう心配がありました。幕板の劣化がかなり進行していたので、塗装で完全な修復は難しいと判断いたしました。

そこで、劣化した幕板全体に板金を被せてカバーする板金カバー工事を行いました。

まとめ

カバー工法とは既存の材質を撤去せず、その上から新しい材質を重ねて施工する方法です。

カバー工法で施工すると、耐久性や防水性を大幅に改善できます。カバー工法以外にも塗装・葺き替え工事がありますが、住宅の劣化状態などに合った方法を選ぶ必要があります。

ご自宅がカバー工法に向いているか向いていないかを見極めるポイントがこちらになります。

- 雨漏りなどの重大な劣化がない(下地にダメージがない)

- 築15~30年程度で見た目の劣化が気になる(古く見えても下地がしっかりしている)

- 色褪せや細かなひび割れなどの表面的な劣化(塗装では改善が難しい)

- 瓦屋根や以前カバー工法を施工していない(総重量が過剰にならない)

- ノンアスベスト屋根である(塗装ではすぐに剝がれて長持ちしない

- 雨漏りがあり室内まで被害がある(下地腐食の可能性があり葺き替え工事が必要)

- 築40年以上で構造の痛みが進行(構造補修を伴う前面リフォームが必要)

- 下地の野地板まで腐食している(カバー工法では対処できない可能性)

- 以前にカバー工法を施工している(二重・三重にすると住宅に負担がかかる)

- 瓦屋根を採用している(重量を支えきれないので葺き替え工事が必要)

カバー工法を施工する前に、素材やルーフィングについての知識を持っておくのも重要かもしれません。

弊社ではカバー工法の施工実績が多数ございます。カバー工法の施工をお考えの方や点検だけ希望の方など、ご相談をお受けしております。ぜひ一度、南大阪ペイントセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談